Seit der Teuerungswelle ab dem Jahr 2021 stehen Konsumentinnen und Konsumenten beim Einkauf gestiegenen Ausgaben für Konsumprodukte wie Lebensmittel gegenüber. Auch wenn die Inflation in den vergangenen Monaten wieder von 11,2 Prozent (Jänner 2023) auf 2,9 Prozent (März 2025) gesunken ist, hat sie in den vergangenen drei Jahren Spuren in der Produktion hinterlassen, die noch nachwirken. Doch wer bestimmt eigentlich den Preis im Supermarkt? Welche Rolle spielen der Weltmarkt und die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie, der Handel sowie die Verbraucherinnen und Verbraucher?

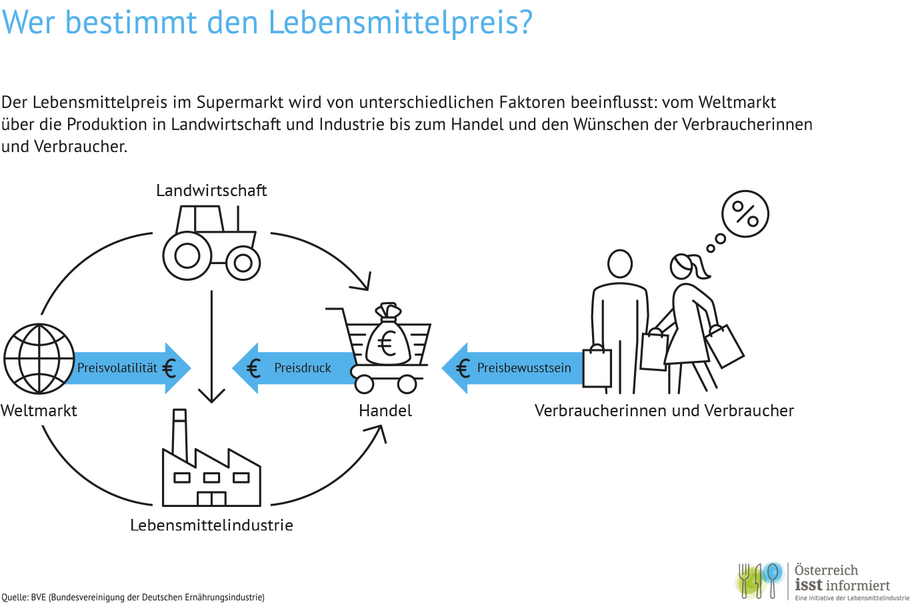

Der Lebensmittelpreis im Supermarkt wird von unterschiedlichen Einflüssen beeinflusst: vom Weltmarkt über die Produktion in Landwirtschaft und Industrie bis zum Handel und den Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Das kostet die Lebensmittelherstellung

Am Beginn stehen die Kosten für die Lebensmittelherstellung: Die Unternehmen in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie kalkulieren den Preis für ihre Produkte. In diese Kalkulation fließen die anfallenden Kosten unter anderem für Rohstoffe, Energie, Transport und Verpackung ein. Die Preise am Weltmarkt etwa für Agrarrohstoffe oder der hohe Wettbewerbsdruck gegenüber anderen Herstellern am Markt sind ebenso preisbildend. Auch Löhne und Gehälter, Kosten für Produktentwicklung, rechtliche Vorgaben, Marketing und Vertrieb, Investitionen in Anlagen und Maschinen, die Gewinnspanne sowie Abgaben und Steuern schlagen zu Buche.

Bis ein Lebensmittel bepreist werden kann, müssen entlang der gesamten Lebensmittelkette – das heißt auf allen vorgelagerten Erzeugungs- und Verarbeitungsstufen – Preisverhandlungen geführt werden. Hier stehen viele tausende Unternehmen in ständigen Verhandlungen miteinander.

Verhandlungen zwischen Lieferanten und Handel

Am Ende der Lieferkette verhandeln die Lebensmittelhersteller in ihrer Funktion als Lieferanten ihre Lieferpreise mit den Unternehmen im Lebensmittelhandel. Der Lebensmittelmarkt in Österreich ist durch ein Oligopol auf Seiten des Lebensmitteleinzelhandels gekennzeichnet. Das bedeutet: Viele Lebensmittellieferanten stehen wenigen Händlern gegenüber; fast 90 Prozent des österreichischen Marktes entfallen auf drei Handelshäuser. Bei den Verhandlungen zwischen den Lieferanten und dem Handel werden sogenannte Lieferpreise vereinbart. Das sind die Einkaufspreise des Handels für die jeweiligen Produkte, also Lebensmittel, Getränke und Futtermittel. In der Regel wird festgehalten, dass diese für einen definierten Zeitraum bindend sind.

In solchen Verhandlungsrunden (Jahresgesprächen) zwischen Lieferanten und Händlern geht es in der Regel um mehr als die reinen Lieferpreise für ein Lebensmittel. In vielen Fällen wird über weitere Zahlungen verhandelt, die der Lieferant an den Händler leistet. Ein Beispiel ist die „Listungsgebühr“: Diese ist eine vom Lieferanten an den Händler zu entrichtende Zahlung, damit das vom Lieferanten hergestellte Lebensmittel in die Regale des Händlers aufgenommen wird. Weitere Beispiele für Kosten, die der Lieferant nach den Verhandlungen mit dem Händler zur Gänze oder teilweise übernimmt, betreffen die Vermarktung und Bewerbung der Produkte des Lieferanten über Rabattaktionen, Prozentsticker, Kundenkarten oder Flugblätter des Händlers.

Wann sind Listungsgebühren und Co. zulässig?

Listungsgebühren sind nur dann zulässig, wenn sie vertraglich mit den Lieferanten ausdrücklich vereinbart wurden. Mit dem Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz wurde die europäische Richtlinie (EU) 2019/633 (UTP-Richtlinie) zum Schutz vor unlauteren Handelspraktiken in der Agrar- und Lebensmittelkette 2022 in österreichisches Recht umgesetzt. Die in der „schwarzen Liste“ (Anhang I) angeführten Handelspraktiken sind grundsätzlich verboten. Die in der „grauen Liste“ (Anhang II) angeführten Handelspraktiken sind dann verboten, wenn sie nicht zwischen Lieferant und Händler ausdrücklich vereinbart wurden.

Die Regelungen gelten für den Verkauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen auf allen Wertschöpfungsstufen. Folgende Zahlungen von Lieferanten an den Handel sind laut der „grauen Liste“ nur dann erlaubt, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden:

- Zahlungen für das Lagern und Anbieten, die Listung oder das Bereitstellen der Produkte

- Zahlungen für die Werbung und Vermarktung durch den Handel

- Zahlungen der Personalkosten für die Einrichtung der Räumlichkeiten, in denen die Erzeugnisse des Lieferanten verkauft werden

Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel in der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG.

Die Verkaufspreise im Supermarkt

Die mit den Lebensmittelherstellern vereinbarten Lieferpreise (also die Einkaufspreise des Handels) entsprechen noch nicht den Verkaufspreisen, welche die Verbraucherinnen und Verbraucher für die Lebensmittel, Getränke und Futtermittel im Supermarkt bezahlen. Über den tatsächlichen Verkaufspreis der Produkte an seinen Regalen entscheidet der Händler. Die Lieferanten dürfen dem Händler die Verkaufspreise weder direkt noch indirekt vorgeben (Verbot der vertikalen Preisbindung).

In die Kalkulation des Händlers fließen seine eigenen Kosten und Aufwendungen sowie seine Gewinnspanne ein. Auch der hohe Wettbewerbsdruck gegenüber anderen Händlern sowie die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden können eine Rolle spielen. Sind die Konsumentinnen und Konsumenten bereit, für bestimmte Aspekte – wie „Tierwohl“ oder „Bio“ – mehr zu bezahlen, können sich auch Produkte mit höheren Herstellungskosten am Markt durchsetzen. Schließlich enthalten die finalen Preise auch die Steuern, die auf Lebensmittel, Getränke und Futtermittel eingehoben werden. Das sind 10 beziehungsweise 20 Prozent Mehrwertsteuer (10 Prozent Mehrwertsteuer sind bei Grundnahrungsmitteln vorgesehen).

Steigen die Produktionskosten für Lebensmittel, Getränke oder Futtermittel – wie zuletzt im Zuge der allgemeinen Teuerung – wesentlich an, können Preisanpassungen durch die Hersteller notwendig werden. In einem solchen Fall sind erneute Verhandlungen zwischen Lieferanten und Händlern erforderlich.

Kundin mit Einkaufswagen im Supermarkt: Wenn Produktionskosten für Lebensmittel steigen, können Preisanpassungen notwendig sein. Foto: vgajic / iStock

Die Entwicklung der Lebensmittelpreise in Österreich und Europa

Die Lebensmittelpreise können nicht von einzelnen Marktteilnehmern festgelegt werden, ohne die Marktbedingungen zu berücksichtigen. Sie werden vielmehr von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, die wiederum gegenseitig aufeinander einwirken.

Seit 2021 sind die Preise für Lebensmittel und Getränke gestiegen und zwar von einem relativ niedrigen Niveau ausgehend. Statistisch gesehen werden in Österreich nur rund 10 Prozent der Haushaltsausgaben für Nahrungs- und Genussmittel ausgegeben (Quelle: Eurostat). Zum Vergleich: Vor einigen Jahrzehnten gab ein heimischer Haushalt fast die Hälfte seines monatlichen Einkommens dafür aus. Auch in Relation zu anderen EU-Ländern sind Lebensmittel und Getränke in Österreich eher günstige Konsumprodukte. Europaweit betrug der Anteil an monatlichen Haushaltsausgaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke im Jahr 2022 13,6 Prozent.

Die Entwicklung von Lebensmittelpreisen wird auf der Basis von Indizes ermittelt. In Österreich ist der Verbraucherpreisindex (VPI) maßgeblich. Die Grundlage für seine Berechnung bildet ein Warenkorb mit einer breiten Auswahl der von privaten Haushalten eingekauften und konsumierten Waren und Dienstleistungen. Dieser beinhaltet unter anderem Getreideprodukte, Fleischwaren, Fisch, Milch, Käse, Eier, Fette und Öle sowie Obst und Gemüse, einschließlich Kartoffeln. Mit 11,2 Prozent war die Inflationsrate im Jänner 2023 auf dem höchsten Stand seit 1975 (Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich in diesem Monat um durchschnittlich 17,0 Prozent). Im Verlauf des Jahres ging sie auf 5,6 Prozent zurück. Auch 2024 war die Inflationsrate weiterhin rückläufig: Sie betrug 2,9 Prozent bevor sie zum Jahresanfang etwas anstieg und im März wieder bei 2,9 Prozent lag. Bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken lag die Teuerung im Jahr 2024 mit 2,6 Prozent etwas unter der allgemeinen Inflationsentwicklung. Damit lag die Inflation bei Lebensmitteln im Jahr 2024 wieder unterhalb der allgemeinen Inflation, wie das vor der Coronapandemie regelmäßig der Fall war.

Seit 2022 sind die Löhne und Gehälter in der Lebensmittelproduktion großteils um mehr als 20 Prozent gestiegen. Auch in den der Lebensmittelproduktion vorgelagerten Branchen (wie Verpackung, Transport, Maschinen etc.) stiegen die Löhne und Gehälter im vergleichbaren Ausmaß. Welche Faktoren neben Personal, Transport oder Verpackung noch Auswirkungen auf die Kosten eines Lebensmittels haben, erfahren Sie im Beitrag Was kostet ein Lebensmittel in der Herstellung?.

Diller, Hermann. Preispolitik. Herausgegeben von Hermann Diller und Richard Köhler. Kohlhammer Edition Marketing (4. Auflage, 2007)

- Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz (FWBG): Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen auf ris.bka.gv.at (abgerufen am 28. April 2025)

- Thyri, Peter: (Wem) geht es um Fairness? Zur Umsetzung der UTP-RL mit dem österreichischen Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz. In: DIE ERNÄHRUNG, Volume 46, 2/2022 (abgerufen am 28. April 2025)

- UTP-Richtlinie: Richtlinie (EU) 2019/633 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette. Vom 17. April 2019. Auf eur-lex.europa.eu (abgerufen am 28. April 2025)

- Wer bestimmt den Preis von Lebensmitteln? Eine Analyse der Einflussfaktoren. Information der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). Vom 13. August 2024. Auf ernaehrungsindustrie.de (abgerufen am 28. April 2025)

- Verbraucherpreisindex. Information und aktuelle Zahlen der Statistik Austria auf statistik.at (abgerufen am 28. April 2025)

Wir empfehlen diese Artikel zum Weiterlesen

Industrie

Lebensmittelkonsum: So isst Österreich

Was essen die Österreicherinnen und Österreicher? Wie hoch sind ihre Ausgaben für Nahrungsmittel und Getränke? Und wie hat sich der Lebensmittelkonsum in Österreich seit der Nachkriegszeit entwickelt? Die wichtigsten Fakten und Zahlen.

weiterlesen

Herstellung

Was kostet ein Lebensmittel in der Herstellung?

Mit dem Anstieg der Inflation 2021 wurden die Preise bei Lebensmitteln diskutiert. Welche Faktoren bestimmen die Kosten eines Lebensmittels in der Herstellung? Lesen Sie hier mehr zur Rolle von Rohstoffen, Energie, Verpackung und Co.

weiterlesen

Tipps & Service

Essen wir heute anders als vor 25 Jahren?

Seit dem EU-Beitritt hat sich auch die Ernährung verändert: Unser Essverhalten unterscheidet sich von der vorigen Generation. Ein Überblick – von der Light-Welle über den Megatrend Gesundheit bis zum Kalorienverbrauch damals und heute.

weiterlesen